鉄道のない沖縄だが、戦前は本土の汽車よりも規格が小さい軽便鉄道(けいべんてつどう)が走っていて、

1945年(昭和20年)まで走り人々からは「ケービン」と呼ばれ親しまれてきました。

第二次世界大戦で壊滅的な打撃を受け、戦後復興することもなく消えていった。

軽便鉄道が最初に運行したのは1914年(大正3年)のことで、那覇駅(現在の市外線バスターミナル)を起点に、

東海岸の港町である与那原町を結んだ与那原線と那覇港(現在の那覇埠頭)へ延びる海陸連絡線でした。

その後、1922年(大正11年)には嘉手納線が、1923年(大正12年)には糸満線が開通し、全延長距離は48.032kmになりました。

軽便鉄道は、1945年(昭和20年)沖縄戦で破壊されるまで沿線の多くの人々を乗せて走り、また、さとうきび等も大量に

運搬できたため当時の沖縄の産業振興にも大きな役割をはたしました。(壺川東公園の案内板より)

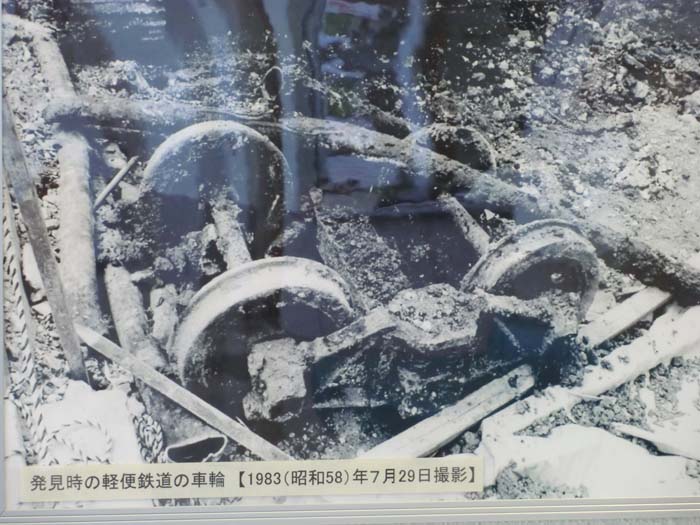

軽便鉄道の客車に使われていた台車宜野湾市立博物館

この台車は昭和58年に宜野湾市大山の建設現場から出土したもので、ほぼ原型をとどめています。

車輪の直径 610㎜、全長1580㎜の客車用の台車です。

宜野湾市立博物館の公式ページはこちら。

軽便橋 中頭郡北谷町北前

北前の普天間川に架かる人道橋で、県営鉄道嘉手納線が通っていた橋梁です。

橋自体は1988年に架け替えられていますが、橋の名前に、鉄道橋だった事が知ることができます。

大平養護学校前 浦添市大平

大平養護学校前停留所の後ろに、パイプライン通りを整備した際に出土したレールが展示されています。

レールの左右にある石柱は、パイプライン通りが軍用地であることを示すもの。

内間の橋の欄干浦添市内間

機関車の車輪をモチーフにしたデザインを見ることができます

宇久増橋那覇市銘苅

パイプラインは県営軽便鉄道の起動跡を利用して設置されました。

パイプラインには鉄道の痕跡を垣間見ることのできる場所がいくつかあります。

この宇久増橋は当時鉄道が通っていた橋でした。橋自体は1988年に架け替えられています。

軽便鉄道壺川東公園那覇市壺川

那覇市壺川の壺川東公園は、当時の那覇駅と壺川駅の間に位置しています。

公園整備時に出土した軽便鉄道のレールと車両(大東島の製糖工場の台車)が展示されています。

ここに展示している機関車はかつて軽便鉄道が走っていた場所とほぼ同じ位置に設置されています。

国場の橋梁跡 那覇市国場

下水道の左右の側壁から赤レンガが積まれた土台が露出して見えます。この土台の上に橋梁が掛かっていました。

一日橋の橋梁跡那覇市字上間

国場川にかかる一日橋の下に、与那原線の橋梁の土台が残っています。護岸の一部として削られた赤煉瓦が顔を出しています。

周囲はコンクリートで固められ、あたかも護岸の一部となっています。

県営鉄道与那原線 与那原駅 与那原駅

与那原線は那覇駅(現那覇バスターミナル)から国場、南風原、大里を通り、終点の与那原駅を結んでいました。

沖縄戦で砲弾を受けるが。骨組みは残り、戦後改修され1階部分は農協として使用それていた。

照屋の橋梁跡 糸満市照屋

糸満市照屋(東)交差点近くに、糸満線の橋梁跡が残っています。農業用水をまたぐ橋梁でした。

鉄道の痕跡がほとんど残っていない中、貴重な遺構です。

県営鉄道糸満駅跡 糸満市糸満

沖縄県営鉄道糸満線の終着駅である糸満駅あった。 右側の路地が糸満線の軌道跡です。

Topへ戻る

Topへ戻る